中国古代天文学的星盘

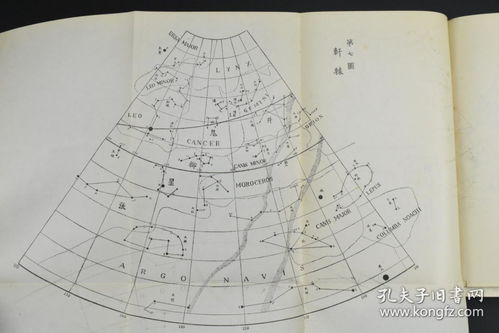

中国古代天文学是世界上最古老的天文学传统之一。中国古代天文学家通过观测和研究天体运动,创造了许多天文工具和仪器,其中最重要的之一就是星盘。星盘是一种将天球上的星座、星宿和其他天体位置标记的工具,为古代观测者提供了宝贵的信息。

星盘的起源可以追溯到中国古代的天文观测技术和研究方法。根据历史文献记载,星盘最早出现在中国南北朝时期(420589年),当时著名天文学家僧一行完成了一张名为《太一殿星位图》的星盘。这张星盘标记了中国南方的星座和其他一些天体的位置,并帮助人们对天体的运动进行观测和研究。

随着时间的推移,星盘逐渐发展并得到改进。唐代的著名天文学家裴钰在《东云直指图》中改进了星盘的设计。这张星盘不仅记录了星座和星宿的位置,还加入了天体的大小和亮度等信息,使观测者能够更好地了解天体的特征。

宋代的天文学家郭守敬进一步完善了星盘的设计。他在《阴符经注注义》中描述了一种名为“南斗北斗图”的星盘。这张星盘将天球分为两个部分,南斗表示南半球的星座和星宿,北斗则表示北半球的星座和星宿。该星盘的设计结构清晰,使观测者能够更方便地找到天体的位置。

明代的天文学家郭守敬在《浑象图》中改进了星盘的标记方法。他引入了“干支”和“二十八星宿”的概念,将星盘标记得更加精确和详细。干支是指天干和地支的组合,用来表示年份和时间。二十八星宿则是指二十八个分布在天球上的星宿,它们与时间的流逝有密切关系。这种标记方法使古代观测者能够根据干支和二十八星宿的位置判断出时间和季节的变化。

中国古代天文学的星盘是一种重要的观测工具,它帮助古代观测者了解天体的位置、性质和运动规律。星盘的设计在中国古代天文学的发展中起到了至关重要的作用,它不仅促进了天文学知识的传播和交流,也为后人提供了宝贵的研究资料。

对于现代人来说,了解古代天文学的星盘有助于我们更好地理解中国古代天文学的成就和贡献。对于天文爱好者来说,学习和使用古代星盘可以帮助我们观测和研究天体,增进对宇宙的认识。

因此,我们可以通过学习古代天文学的星盘,不仅能够了解古代观测者的思想和观测方法,还能够拓展自己的知识和视野,深入探索宇宙的奥秘。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。